Contents

はじめに

胸部X線(胸部Xp)や胸部CTは、白黒の画像で構成され、その白から黒への階調(密度)を読み取っていくもの。基本的に、物質の密度が高いほど白く、低いほど黒く見える。

なお当ブログの内容は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を目的としたものではありません。症状や治療についての最終的な判断は、必ず専門の医師とご相談ください。

密度と色の違い

- 空気(密度:0g/cm³)→ 黒く表示

- 筋肉・軟部組織(水)(密度:1g/cm³)→ 灰色に見える

- 肺(密度:0.1g/cm³)→ 黒〜灰色の中間くらい

黒く見える病変

- 肺嚢胞

- 肺気腫

- 気胸

白く見える病変

- 胸水

- 無気肺

- コンソリデーション(浸潤影)

- 粒状影

- 結節影

- 腫瘤影

グレーに見えるもの

上記以外の正常な組織や、その他の病変はだいたいグレーに見える。

肺の区域について

- 右肺はS1〜S10までの10の区域に分かれる。

- 左肺はS1+2が一つの区域になっていて、右肺にあるS7はないのが特徴。

レントゲンのシルエットサイン

レントゲン画像では、特定の構造が密度の似た他の構造物と重なると「シルエットサイン」として見える。これを利用して異常部位を特定する。

- 心臓(胸郭の前下部に位置)→ S4、S5、中葉

- 大動脈(背部に位置)→ S6、S10、下葉

- 横隔膜 → S8、下葉

AP撮影とPA撮影の違い

- **AP(前後方向)**では心臓が大きく見える

- **PA(後前方向)**では心臓が実際のサイズに近い

胸部X線画像の確認手順

- 全体をざっと確認:左右対称に撮影されているかチェック

- 軟部組織と骨を確認:骨折や異常がないか確認

- 縦隔と気管支を確認:位置が正常かどうか

- 心陰影を確認:心臓の大きさや形を確認

- 横隔膜を確認:正常なら9〜10肋間の高さにある

- 肺野を確認:病変や異常な影がないかチェック

横隔膜が挙上する疾患

横隔膜が上に引き上げられる疾患は以下の通り:

- 無気肺

- 線維化

- 肺切除後

- 円背

- 横隔神経麻痺

- 腹部疾患

横隔膜が低位になる疾患

逆に、横隔膜が低く位置する疾患は次の通り:

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- 緊張性気胸

肺炎と間質性肺炎の違い

一般的に、肺の中枢部は血流が多く、末梢部はリンパ流が多い。このため、経気道感染する肺炎は中枢側に病変が現れやすい。一方で、自己免疫が関与する間質性肺炎は末梢側から病変が進行する傾向がある。

リンパ流の流れ

リンパ流は、肺門リンパ節から始まり、気管分岐部、そして気管傍部に流れていく。このため、リンパ節転移があれば、肺門や気管分岐部を確認することで進行度をおおよそ把握できる。

縦隔の構造

胸部レントゲンで縦隔の各弓を確認することは重要。以下が主な解剖学的構造:

- 右第1弓:上大静脈

- 右第2弓:右心房

- 左第1弓:大動脈

- 左第2弓:肺動脈

- 左第3弓:左心耳

- 左第4弓:左心室

肺癌の分布

肺癌はタイプによって分布が異なる。

- 腺癌:原因が小さな粒子のため、肺の抹消に多い。

- 扁平上皮癌、小細胞癌:タバコの大きい粒子が原因で、中枢に分布する。

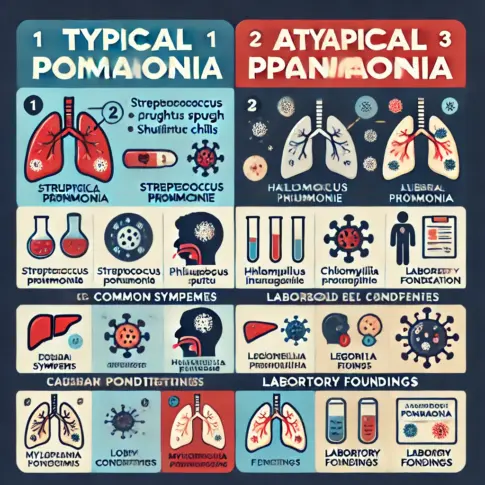

肺結節の形で判断する病変

肺結節の形は、その病変を判断する大きな手がかりになる。

- 外に凸:腫瘍や膿瘍などの感染巣

- 内に凸:線維化、無気肺、腺癌(線維化を伴うため)

- 線状・棒状:肺炎

異常に見えるけど正常な所見

画像上で異常に見えてしまうが、実は正常な構造もある。以下の所見は、見逃しやすいので注意:

- 第一肋軟骨の骨化:高齢者に多く、カルシウム沈着による骨化が見えることがある。

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/cadetto/practice/3shindenzu/201107/520735.html

- Pericardial fat pad(心外膜脂肪):心臓の周りに見える脂肪組織で、異常ではない。

https://www.teramoto.or.jp/teramoto_hp/kousin/sinryou/gazoushindan/case/case114/index.html

気胸と肺嚢胞の鑑別

気胸と肺嚢胞は形状でおおよそ判断できる。

- 外向きに凸:気胸

- 内向きに凸:嚢胞

CTの分解能と病変

CTの分解能は0.5mm以上。つまり、0.5mm未満の小さな病変はCTでは捉えにくい。ただし、血管は0.5mm以上であれば通常見える。気管支は末梢にいくほど見えなくなるが、異常があれば壁が厚くなり、見えるようになることが多い。

すりガラス影とは?

すりガラス影は、白い陰影があるけど、血管やその他の構造物がまだ見えている状態を指す。つまり、完全に白くなっているわけではなく、少し透けて見える感じ。

これらの知識を活かして、胸部X線やCTの読み方をより深めていこう。正確な画像診断ができるようになれば、臨床でも役立つだろう。

まとめ

胸部X線やCT画像の読影のポイントを説明してきた。普段からX線とCTを読影する機会は多く、日常臨床において不可欠なスキルである。しかし、単に画像を確認するだけでなく、より精度高く、高クオリティの読影を行うことが求められる。

特に研修医であれば、画像の所見を適切な表現で説明できることが重要であり、カンファレンスや症例発表でのプレゼンテーションにおいて明確かつ簡潔に伝える力が必要となる。そのためには、画像の基本的な読影手順を押さえ、体系的なアプローチを身につけることが不可欠である。

今回の内容が日々の臨床で活かされればうれしく思う。

この記事を書いている人↓↓↓

コメントを残す