Contents

はじめに

高カルシウム血症は、血液検査で偶発的に発見される場合と、高カルシウム血症による症状で発見される場合がある。カルシウムは施設によってルーチンで測定することもあれば、ナトリウムやカリウムのようにルーチン測定しない場合もある。

特に高齢者では、悪性腫瘍、副甲状腺機能亢進症、薬剤性など、複数の原因が考えられるが、症状が出る前に早期発見したい疾患である。急性の症状としては、多尿、食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛などの消化器症状や、筋力低下、倦怠感、意識障害などの神経症状が挙げられる。

慢性的な高カルシウム血症では、尿管結石を繰り返すことがあり、既往歴聴取の際には尿管結石の有無を具体的に尋ねることが重要である。原因の過半数を占めるのは悪性腫瘍であり、特に悪性リンパ腫や肺がんが代表的である。悪性腫瘍の治療歴、体重減少、食欲不振、リンパ腫であれば発熱の有無を確認する。

また、稀ではあるが、多発性内分泌腫瘍症(MEN)や家族性低Ca尿性高Ca血症も考慮し、家族歴の聴取が必要である。さらに、骨粗鬆症や高血圧症に使用されるサイアザイド系利尿薬など、カルシウム上昇を引き起こす薬剤のチェックも欠かせない。

なお当ブログの内容は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を目的としたものではありません。症状や治療についての最終的な判断は、必ず専門の医師とご相談ください。

低カルシウム血症に関する記事はこちら↓↓↓

具体症例:74歳男性の高カルシウム血症

【主訴】

倦怠感、食欲低下、便秘

【現病歴】

数週間前から食欲低下と体重減少を自覚。最近では倦怠感が強くなり、家族が意識レベルの低下を指摘。近医で採血を行ったところ、高カルシウム血症(Ca 13.2 mg/dL)を認め、精査加療目的で当院紹介受診となった。

【既往歴】

- 高血圧

- 慢性腎臓病(CKD stage 3)

- 前立腺癌(ホルモン療法中)

【身体所見】

- 意識清明(GCS 15)、やや傾眠傾向

- 血圧 138/82 mmHg、脈拍 78回/分(整)、体温 36.8℃

- 皮膚・粘膜乾燥あり

【検査結果】

血液検査

- Ca 14.2 mg/dL(基準値:8.5-10.2 mg/dL)

- PTH 4.8 pg/mL(基準値:10-65 pg/mL)

- PTHrP 3.2 pmol/L(高値)

- ALP 420 U/L(基準値:100-350 U/L)

- Cr 1.4 mg/dL(eGFR 45 mL/min/1.73m²)

画像検査 胸腹部CTにて多発骨転移を認める。

【診断と治療方針】

本症例では、PTH抑制とPTHrP高値を伴う高カルシウム血症を認め、既往の前立腺癌を考慮すると、悪性腫瘍関連高カルシウム血症(MAH: Malignancy-Associated Hypercalcemia)と診断した。

治療方針

- 輸液:生理食塩水 1日2-3L投与し、カルシウム排泄を促進。

- ビスホスホネート製剤(ゾレドロン酸 4mg 点滴静注):骨吸収抑制目的で投与。

- カルシトニン:短期間のカルシウム低下を目的に併用。

- 原疾患治療:腫瘍進行に対する治療戦略を検討。

治療開始後、48時間以内にCa 11.0 mg/dLまで低下し、症状も改善。以降は定期的なビスホスホネート投与と、前立腺癌の治療を継続する方針とした。

症状と身体所見

急性症状

- 多尿、食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛

- 筋力低下、倦怠感、意識障害、昏睡

身体所見

- 意識障害の有無を確認

- バイタルサイン(脱水の影響で徐脈や頻脈を呈することがある)

- 口腔内乾燥、ツルゴール低下

検査項目

血液検査

- Ca、P、Alb

- 補正Ca=実測Ca+(4-血清アルブミン)

- 血液ガス分析、腎機能、インタクトPTH、PTHrP、1,25(OH)2ビタミンD、25(OH)ビタミンD

- 心電図

尿検査

- 尿中クレアチニン、尿中カルシウム

画像検査

- 頸部超音波検査、悪性腫瘍検索として頸部〜骨盤部CT

検査の解釈

- インタクトPTHが高値:副甲状腺機能亢進症を疑う。

- インタクトPTHが低値:副甲状腺機能が代償的に抑制されているため、悪性腫瘍関連を考えPTHrPを測定。

- PTHrPが上昇:腫瘍随伴体液性高カルシウム血症(HHM)を疑い、悪性腫瘍の精査。

- PTHrPとインタクトPTHが低値:ビタミンD過剰が原因の可能性があり、1,25(OH)2ビタミンDを測定。

- 1,25(OH)2ビタミンDが高値:リンパ腫や肉芽腫性疾患(結核、サルコイドーシス)を疑う。

- 1,25(OH)2ビタミンDが正常で25(OH)ビタミンDが高値:ビタミンD過剰摂取を疑う。

- 両者とも正常:ビタミンA過剰、甲状腺機能亢進症、局所骨溶解、ミルク・アルカリ症候群、副腎不全、長期臥床などを疑う。

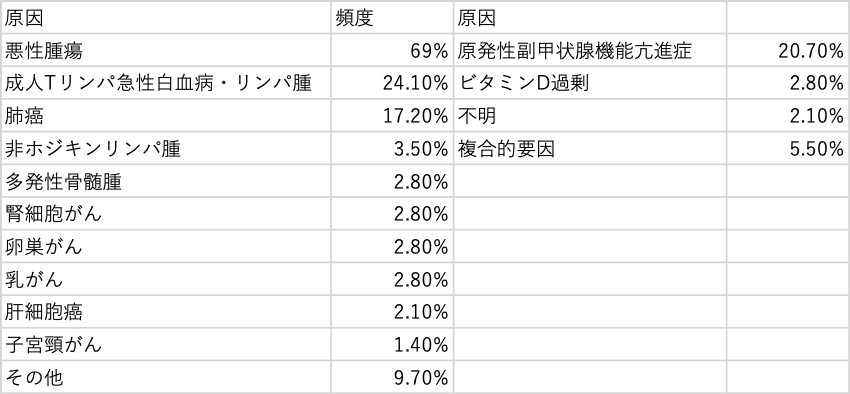

沖縄在住日本人の高カルシウム血症の原因頻度

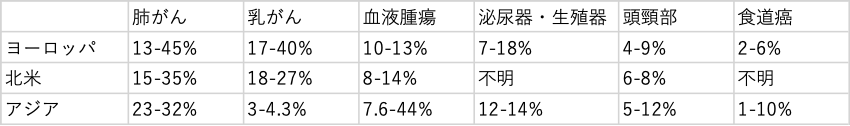

各国の高カルシウム血症をきたす悪性腫瘍の原発巣頻度

初期マネジメント

高カルシウム血症の症状がすでに出現している場合、または血清カルシウム値が14 mg/dL以上の場合は、直ちに補正を開始する。

- 輸液療法

- 生理食塩水 500mLを1時間で投与し、その後250mL/hで継続。

- 可能であれば膀胱留置カテーテルを挿入し、尿量を測定(150mL/hを確保)。

- 脱水が補正されたと判断されれば、フロセミド20mgを静注。

- 腎機能や心機能への配慮

- 大量の輸液負荷が必要となるため、心不全のある患者では治療が難しくなる。

- 高度の腎機能障害や低心機能の患者では、透析を検討。

- 治療開始後4~6時間で血液検査をフォロー。

- 追加治療(改善が乏しい場合や悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症)

- カルシトニン(エルシトニン)

- 40単位を1日2回、筋肉内または点滴投与。

- 効果は1~2時間で発現し、持続時間は24~48時間。

- Escape phenomenonにより効果が減弱するため、有効期間が24~48時間に限定される。

- 利尿が得られない場合、ゾレドロン酸などの他の治療を検討。

- ビスホスホネート製剤(ゾレドロン酸:ゾメタ)

- 4mgを15分以上かけて点滴静注。

- 効果発現まで2~4日かかるが、4~7日後には60~90%でカルシウムの正常化が認められる。

- カルシトニン(エルシトニン)

(参考リンク)

エルシトニン: KEGG 医薬品情報

ゾレドロン酸: KEGG 医薬品情報

退院に向けた対応

急性期の症状が改善し、カルシウム値が安定し、原疾患のコントロールが良好になれば、退院を検討する。

- 悪性腫瘍による骨転移やホルモン産生腫瘍の場合、アレンドロン酸やデノスマブの導入を検討した上で退院とする。

まとめ

高カルシウム血症は、偶発的に発見されることもあれば、倦怠感や食欲低下、意識障害など多様な症状を呈して発見されることもある。特に高齢者では、悪性腫瘍や副甲状腺機能亢進症、薬剤性など複数の原因が考えられるため、迅速な鑑別が重要である。

診断においては、インタクトPTHやPTHrPの測定が鍵となり、悪性腫瘍関連高カルシウム血症(MAH)や副甲状腺機能亢進症、ビタミンD過剰などを鑑別する。治療の基本は輸液負荷によるカルシウム排泄促進であり、必要に応じてカルシトニンやビスホスホネート製剤を使用する。特に悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症では、原疾患の治療と並行してカルシウム管理を行うことが求められる。

急性期治療後は、再発予防や長期管理が重要となる。骨転移のある症例では、ビスホスホネート製剤やデノスマブの継続投与を検討し、必要に応じて原疾患の治療方針を再評価する。高カルシウム血症は適切な診断と治療によって管理可能な疾患であり、迅速な対応が患者の予後を改善する鍵となる。

記事を書いている人↓↓↓

コメントを残す