Contents

肺炎診療の現状と課題

多くの研修医や専攻医の先生から、市中肺炎の診療には一定の自信を持ちながらも、いくつかの課題を感じているだろう。特に以下のような課題を答える専攻医の先生に出くわす。

・抗菌薬の選択に不安がある

・細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別に迷う

・重症肺炎や合併症(膿胸・器質化肺炎)への対応が難しい

・治療効果が乏しい場合の追加検査の判断が悩ましい

上記のような意見が散見される。(当院へローテートした研修医や専攻医のアンケートから)

確かに、よく経験する疾患ではあるが、本当にこの抗菌薬選択でいいのか、非定型肺炎をどれくらい考慮しておくか、合併症へ進展した場合の対応など臨床的に悩む場面は多い。

これらの課題を解決するために、本記事では市中肺炎の診断方法、非定型肺炎の治療戦略、重症肺炎の管理に関する知見を整理し、臨床の現場で活用できるポイントを紹介する。

なお当ブログの内容は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を目的としたものではありません。症状や治療についての最終的な判断は、必ず専門の医師とご相談ください。

市中肺炎の診断と重症度評価

診断の基本

市中肺炎(CAP)の診断には、以下のポイントが重要となる。

- 問診:全身症状(発熱、倦怠感)、下気道症状(咳、喀痰、呼吸困難)

- 診察:バイタルサインの確認、胸部聴診(ラ音など)

- 検査:血液検査(白血球数、CRP)、胸部画像(レントゲン、CT)

重症度評価

治療方針を決める上で、重症度評価が重要となる。代表的なスコアは以下の3つ。

- PSI(Pneumonia Severity Index):20項目で評価、精度が高いが煩雑。

- CURB-65:意識状態、BUN、呼吸数、血圧、年齢の5項目で簡便。

- A-DROP(日本版CURB-65):日本人向けの改良版、DPC算定にも使用。

臨床現場で筆者が特に使うのはPSIもしくはA-DROPである。

PSIはCURB65やADROPよりも煩雑ではあるが筆者はHOKUTOアプリで計算するようにしている。ただし評価項目に血液ガス分析が必要であり、動脈血の評価を必須になることに注意が必要である。(昨今呼吸不全で救急医療管理加算にはP/F比の計算が必要になっており、肺炎では動脈血採血がいずれにしても必要である。)

https://hokuto.app/calculator/dpFh4xproJR56Ndq4v2b

日本呼吸器学会より「市中肺炎の重症度分類:PSI,CURB-65,A-DROP の比較」

https://is.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/047090781j.pdf

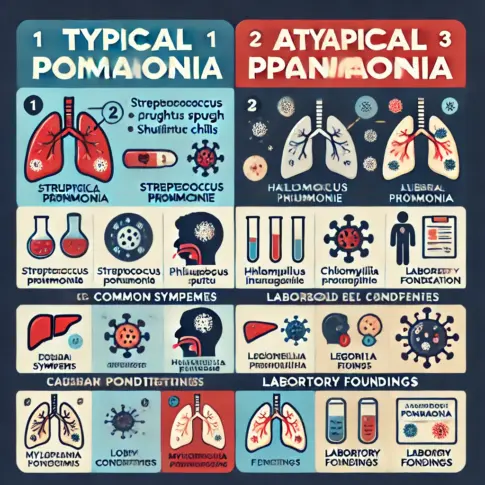

非定型肺炎の診断と治療

非定型肺炎の特徴:非定型肺炎の鑑別スコア

1.年齢60歳未満

2. 基礎疾患がない、あるいは、軽微

3. 頑固な咳がある

4. 胸部聴診上所見が乏しい

5. 痰がない、あるいは、迅速診断法で原因菌が証明されない

6. 末梢血白血球数が10,000/μL未満である

1−6項目中4項目以上:非定型肺炎疑い

1−5項目中3項目以上:非定型肺炎疑い

6項目を使用した場合の非定型肺炎の感度は77.9%,特異度は93.0%

5項目を使用した場合の非定型肺炎の感度は83.9%,特異度は87.0%

またCT画像から起因菌の推定はある程度可能

・気管支肺炎:区域性consolidation、気管支壁肥厚、協会明瞭な分岐状粒状影

→インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、マイコプラズマ

・肺胞性肺炎

境界不明瞭な非区域性consolidation、consolidation内部のair bronchogram

→肺炎球菌、クレブシエラ、レジオネラ、クラミジア

特にマイコプラズマ肺炎と肺炎球菌性肺炎のCT比較検討以下の所見を認める。

1気管支血管周囲間質肥厚

2小葉中心性あるいは細葉中心性粒状影

3すりガラス影

Eur J Radiol. 2009 72 388-95.

マイコプラズマ肺炎の診断

- 若年者に多い

- CT所見:気管支血管周囲間質肥厚、小葉中心性粒状影、すりガラス影

- 治療:第一選択はマクロライドまたはテトラサイクリン

レジオネラ肺炎の診断

- 臨床的特徴:高熱、電解質異常(低Na血症)

- 検査:尿中レジオネラ抗原(感度74%、特異度100%)

- 治療:第一選択はニューキノロンまたはアジスロマイシン

市中肺炎では肺炎球菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマ、クラミジア、モラクセラの順に頻度が多く、エンピリック治療としては筆者はCTRXを選択する場合が多い。

理由としては一般的な頻度の高い市中肺炎のカバーはあり、またインフルエンザ菌がBLNARであった場合もカバーできるということから。(アンピシリン・スルバクタムではBLNARをカバーできないため、CTRXの方が有効な場合がある。)

また誤嚥性肺炎に対して嫌気性菌をカバーすべきかは議論があるが、筆者自身は積極的に嫌気性菌をカバーしていない。理由としてはセフトリアキソンでも十分治療可能であり、また嫌気性菌カバーとなるとCD腸炎のリスクが上昇する。ただCTRXは偽胆石の副作用が知られており、胆石が指摘されている方に関しては、アンピシリンスルバクタムを選択する場面が多い。

市中感染性誤嚥性肺炎に対する抗菌薬選択を検討された研究(Chest. 2024 Jul; 166(1): 39-48.)

LAC(CTRX, CTX, LVFX)VS EAC(CVA/AMPC, MFLX, CTRX, CTX, LVFX+CLDM, MNZ)

院内死亡率 30.3% VS 32.1% CDIリスク0.2%以下 vs 0.8-1.1%

嫌気性菌カバーにより死亡率は改善しないが、CDIリスクが増加する。

ジスロマックまで使用すべきか?

ATS/IDSAガイドライン(2019年)

・外来治療(併存疾患あり) ・入院治療群に対して、βラクタム+マクロライド併用療法またはレスピラトリーキノロン単独療法を推奨。

成人肺炎診療ガイドライン(2024年)

・重症CAPに対して、βラクタム系にマクロライド併用を弱く推奨

上記を勘案して、筆者は入院例ではβラクタム抗菌薬に加えてマクロライドの併用を検討します。また重症例や悪化しそうと考える場合は併用が妥当と考えている。

レスピラトリーキノロンの特性

| 薬剤名 | 内服 | 注射 | 肺炎球菌 | モラクセラ | インフル菌 | 肺炎桿菌 | 緑膿菌 | 嫌気性菌 | 腎調整 |

| シプロフロキサシン | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | 要 |

| トスフロキサシン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | 要 |

| レボフロキサシン | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | 要 |

| パズフロキサシン | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | 不要 |

| モキシフロキサシン | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | 要 |

| ガレノキサシン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | 要 |

| シタフロキサシン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | 要 |

| ラスクフロキサシン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | 不要 |

○=感受性あり / △=一部感受性あり / ×=感受性なし / *=本邦未承認

重症肺炎の治療とステロイドの適応

重症肺炎に対するステロイド療法

- 適応:A-DROP 3点以上の重症例

- エビデンス:重症例ではステロイド併用で死亡率が低下

- 投与量(CAPE COD trial):

ヒドロコルチゾン200mg/day(連日持続投与)

5日目からテーパリングする場合:5〜7日100mg 8〜9日 50mg

8日目からテーパリングする場合:8〜11日100mg 12〜14日 50mg

Engl J Med 2023; 388: 1931-1941.

まとめ

市中肺炎の診療はよく経験するが、細かい判断に悩む場面が多い。診断は問診、身体診察、検査を適切に行えば容易いだろう。一方で診断を行うこと以上に重症度評価を適切に行うことが重要であろう。非定型肺炎の鑑別にはスコアリングやCT所見が有用で、治療選択には病原体の特徴を考慮する。また市中肺炎のエンピリック治療ではCTRXを選択することが多いが、誤嚥性肺炎に対する嫌気性菌カバーは慎重に検討すべきであり、あえて誤嚥性肺炎のために嫌気性菌をカバーするという考えは必要ではないのかもしれない。重症肺炎ではステロイド療法の適応を考慮することで、死亡率を低下させる可能性があるだろう。

この記事を書いた人↓↓↓

コメントを残す